渉君と初めて会った時、その人懐っこさと、他人を寄せ付けない鋭い視線に魅了されました。同時に、彼が歩んできた人生の複雑さを想うとやるせなさを覚えました。そんな彼を受け入れ、彼の居場所を作り続ける網谷勇気さんもまた、人とは違った人生を生きています。私の映画作りはいつも、到底理解することなどできない他者を、知りたいと思うところから始まるのだと思います。そして彼らは、自らの人生について物語り、言葉を尽くし、行動してくれました。私は彼らの言葉にそっと耳を傾け、その人生の一瞬を捉え、皆さんに手渡すことができればと思っています。

一見するとこの映画は、数奇な運命を辿った2人の、少し変わった物語のように感じるかもしれません。しかし彼らの人生は、私たち社会によって様々な困難を強いられています。もし今、彼らのように生きる人たちが生きづらさを感じているならば、それは我々が作り上げてきた社会の側に責任があるのです。多様性が叫ばれるようになり、社会の価値観も変容してきました。それに合わせて、家族観が変化することも必然です。私たちは新たな人間関係の構築の仕方を模索しなければいけない時期にきています。この映画をきっかけに、一緒に考えていけたらと思っています。

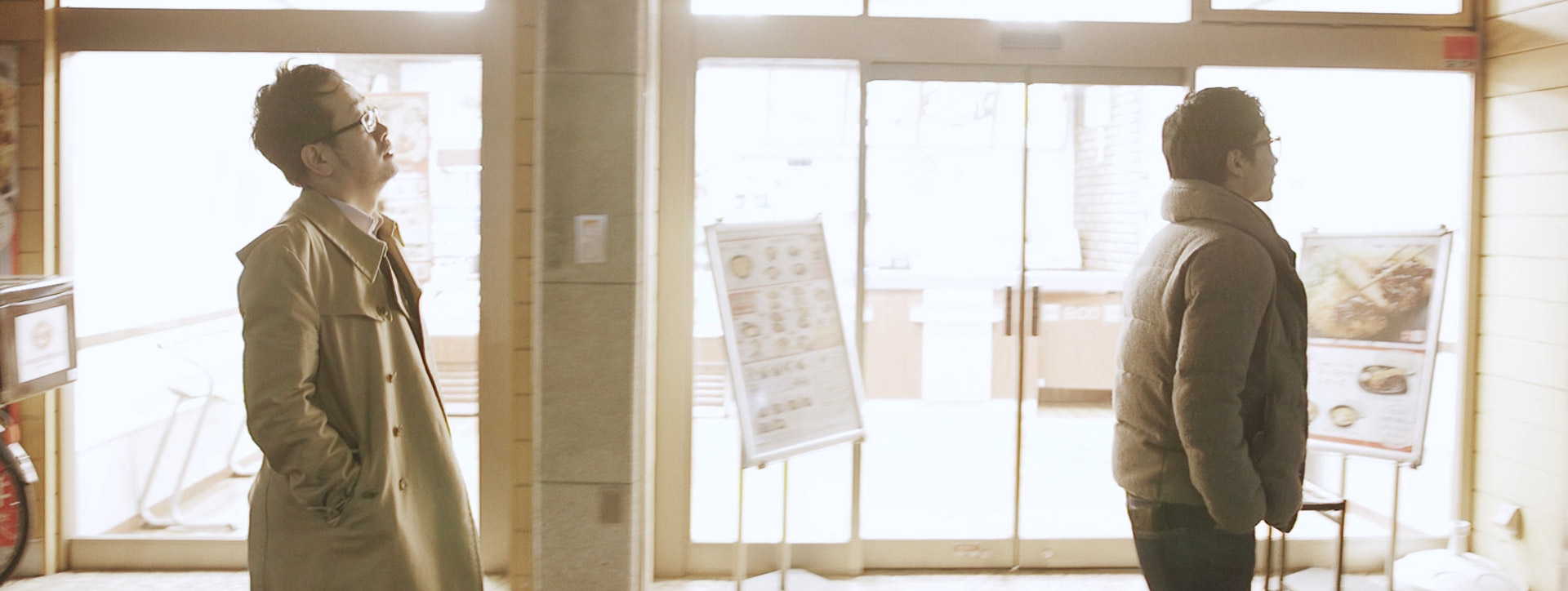

『二十歳の息子』 監督 島田隆一